„Strom statt Sprit tanken“ – Elektrofahrzeuge

Es gibt viele gute Gründe, beim Neukauf ein Elektrofahrzeug zu wählen: die bemerkenswerte Geräuscharmut, das sofort verfügbare Drehmoment, die immense Beschleunigung, die größere Leistungsdichte, die zum Teil höhere Sicherheit und die bessere Zuverlässigkeit aufgrund seltenerer Pannen, die absolut konkurrenzfähige Reichweite, die nüchterne Tank- und Vollkostenrechnung und – nicht zuletzt – den enormen Klimavorteil von Elektroautos gegenüber Benzinern und Dieseln.

Trotzdem gibt es viele Fehlinformationen, Irrtümer und Halbwahrheiten zu Elektroautos, weshalb dieser Artikel einmal genauer hinsehen möchte.

Dass klimaschonende Konzepte im Mobilitätsbereich notwendig sind, machen die Diskussionen über Feinstaubbelastungen und überschrittene Emissionsgrenzwerte im Verkehrsbereich deutlich. Hierbei kommt der stärkeren Verbreitung von alternativen Antriebstechniken große Bedeutung zu, und ein zentraler Baustein zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors sind Elektrofahrzeuge:

Die Elektromobilität ist aus Sicht des Klimaschutzes deshalb so wichtig, weil sie gegenüber den „Verbrennern“ klare Umweltvorteile bietet und in der Lage scheint, ein klimaschonendes Konzept für die Mobilität der Menschen zu gewährleisten – denn elektrisch betriebene Fahrzeuge funktionieren unabhängig vom Erdöl und ohne lokale Emissionen.

Vorzüge von Elektrofahrzeugen

Abgesehen davon, dass nie mehr ein Auspuff durchrostet, haben elektrisch betriebene Fahrzeuge vielfältige Vorteile gegenüber Benzinern und Dieseln. Bevor dieser Text ausführlich den Kostenvorteil und den Klimavorteil von Elektrofahrzeugen beleuchtet, seien zunächst kurz einige andere Aspekte angeführt.

So zeigt die ADAC Pannenstatistik 2024, in der der Automobil-Club verschiedene Verbrenner und Elektromodelle mit den Erstzulassungsjahren 2020/2021 verglichen hat – ein klares Ergebnis: Elektroautos sind „weniger pannenanfällig als Pkw mit Benzin- oder Dieselantrieb“ und haben deutlich bessere Pannenkennziffern.

Verschiedene Versicherungen wie zum Beispiel die DA direkt (oder auch die Allianz) weisen zudem darauf hin, dass Elektrofahrzeuge den Verbrennern in puncto Sicherheit in nichts nachstehen: „Bei Crashtests schneiden E-Autos meist gut ab, teilweise sogar besser als andere Fahrzeuge. Laut aktuellem Kenntnisstand haben Elektroautos kein höheres Brandrisiko als Verbrenner & Co.“1) Der ADAC bestätigt ebenfalls unter Berufung auf verschiedene seriöse Quellen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass bei Elektroautos eine erhöhte Brandgefahr besteht:

Entgegen der weitverbreiteten Meinung brennen E-Autos laut Statistik nicht häufiger als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselantrieb. Das erklären sowohl der Gesamtverband der Versicherer (GDV) als auch Feuerwehrvertreter sowie Unfallforscher.

Bleibt als letzter Punkt die Reichweite von Elektroautos, über die in der Vergangenheit viel diskutiert wurde – nach Einschätzung von ElektroMobilität NRW überflüssigerweise, denn die Angst vor zu wenig Reichweite ist völlig unbegründet: „Sieben von zehn Autos in Deutschland werden pro Tag nicht weiter als 50 Kilometer gefahren und weitere zwei nicht mehr als 100 Kilometer. Das alles sind Strecken, die jedes heutzutage angebotene Elektroauto vollkommen problemlos schafft. Deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wohnen im Durchschnitt 16 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Das sind 32 Kilometer für den Weg zur Arbeit und wieder nach Hause.“

Dass die Angst vor zu wenig Reichweite völlig unbegründet ist, zeigt zum Beispiel die Carsharing-Branche, die neben der Logistikbranche und Nahverkehrsbetrieben zu den großen elektrischen Flottenbetreibern gehört. Zum anderen sei hier auf das „Deutschlandnetz“ verwiesen: Unter der Federführung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) will der Bund an über 1.000 neu zu errichtenden Standorten mit rund 9.000 Schnellladepunkten sicherstellen, „dass der nächste Schnellladepunkt überall in Deutschland in wenigen Minuten zu erreichen ist“.

Elektrofahrzeuge und Verbrenner im Tankkostenvergleich

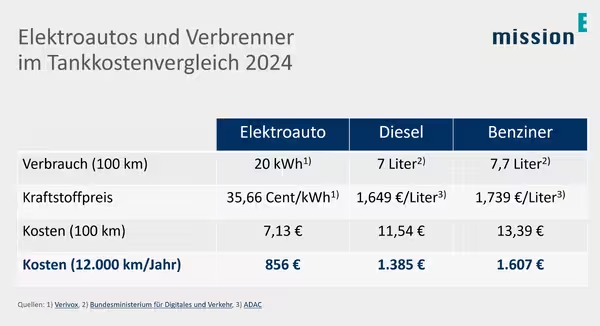

Wie aber schneiden Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern bei den Tankkosten ab? Auch hier ist der Befund eindeutig, denn Strom zu tanken war im Jahr 2024 deutlich billiger als das Tanken von Benzin und Diesel: Beim Aufladen zuhause waren die durchschnittlichen Tankkosten für Elektroautos nach Angaben des Vergleichsportals Verivox im Vergleich zu Benzinern um 47 % und im Vergleich zu Dieselfahrzeugen um 38 % niedriger. Dies belegt eine Beispielrechnung für eine jährliche Fahrleistung von 12.000 km.

- Der durchschnittliche Stromverbrauch der aktuell gängigen Elektroauto-Modelle liegt bei rund 20 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometern (km). Bei einem durchschnittlichen Haushaltsstrompreis von 35,66 Cent/kWh im Jahr 20242) ergeben sich hierdurch Kosten von 7,13 Euro pro 100 km. Hochgerechnet auf eine jährliche Fahrleistung von 12.000 km belaufen sich die Tankkosten auf 856 Euro.3)

- Nach Informationen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) verbrauchen Diesel im Schnitt 7 Liter auf 100 km. Bei einem nach Angaben des ADAC durchschnittlichen Dieselpreis von 1,649 Euro/Liter im Jahr 2024 ergeben sich Kosten in Höhe von 11,54 Euro – das entspricht 1.385 Euro für eine jährliche Fahrleistung von 12.000 km.

- Der durchschnittliche Verbrauch von Benzinern wiederum liegt laut BMDV bei 7,7 Litern pro 100 km. Der durchschnittliche Benzinpreis lag im Jahr 2024 laut ADAC bei 1,739 Euro/Liter; die Kosten für 100 km betrugen demnach 13,39 Euro und die Kosten für eine jährliche Fahrleistung von 12.000 km 1.607 Euro.

Abschließender Hinweis zum Thema „Tankkosten“: Die Tipps zur spritsparenden Fahrweise auf der Unterseite „Verbrenner“ verstehen sich auch als Empfehlungen zur stromsparenden Fahrweise bei Elektroautos.

Klimabilanz von Elektrofahrzeugen

Doch wie sieht eigentlich bei kritischer Betrachtung die Klimabilanz von Elektroautos aus? Denn CO2 entsteht sowohl bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen als auch bei der Produktion des Stroms für ihren Fahrbetrieb; vor allem die Produktion der Batterien ist sehr energieintensiv und verursacht dementsprechende Kohlendioxid-Emissionen in den Produktionsländern.

Deshalb hat ein Elektrofahrzeug, wenn es vom Band rollt, herstellungsbedingt erst einmal einen größeren ökologischen „Rucksack“ als ein Benziner oder Diesel. Hinzu kommt der deutsche Strommix: Derzeit fahren Elektroautos, die im öffentlichen Netz geladen werden, mit Strom, der zu 44 % aus nicht-erneuerbaren Energieträgernerzeugt wird. Darum ist die Frage berechtigt, ob Elektrofahrzeuge wirklich klimaschonender sind als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Eine aktuelle Lebenszyklusstudie des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung (ifeu), die im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) durchgeführt wurde, zeigt den Klimavorteil von Elektroautos.4) In dieser Vergleichsstudie wurden die Umwelt- und Klimawirkungen von Personenkraftwagen mit konventionellen und alternativen Antrieben anhand des gesamten Lebenszyklus’ im Detail untersucht. Das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ifeu haben nicht nur die Treibhausgas-Emissionen der Fahrzeuge berücksichtigt, sondern auch den Energie-, Ressourcen- und Wasserverbrauch sowie die Schadstoffemissionen in Luft, Wasser und Boden. Und sie stellen fest:

„Elektroautos, die im Jahr 2020 zugelassen wurden, sind in ihrer Wirkung um etwa 40 % klimafreundlicher als Pkw mit Benzinmotor; bei einem raschen Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung steigt dieser Klimavorteil für im Jahr 2030 zugelassene Pkw auf rund 55 %.“

„Elektromobilität“ – ein paar Begrifflichkeiten

Was genau fällt eigentlich unter die Elektromobilität? Für Elektrofahrzeuge gibt es – je nach Bauart und Elektrifizierung – unterschiedliche Antriebskonzepte, weshalb auch der Gesetzgeber in mehrere Fahrzeugarten unterscheidet: Laut Elektromobilitätsgesetz (EmoG) sind elektrisch betriebene Fahrzeuge entweder reine Batterieelektrofahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge oder von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge.

- Wenn jemand „Elektrofahrzeuge“ sagt, sind meist batterieelektrische Fahrzeuge gemeint (englisch: battery-electric vehicles, kurz BEV); bei BEV wird der Elektromotor ausschließlich von einer Batterie angetrieben.

- „Hybridfahrzeuge“ (kurz: Hybride) wiederum haben zwei unterschiedliche Antriebssysteme: einen Verbrennungs- und einen Elektromotor; laut der Broschüre von ElektroMobilität NRW kombinieren Hybridfahrzeuge somit „die Reichweite eines Verbrenners mit der Effizienz eines Elektrofahrzeugs für die Kurzstrecke“. Wenn die Batterie eines Hybridfahrzeugs extern über das Stromnetz aufgeladen werden kann (etwa an einer Ladesäule), spricht man von einem „Plug-in-Hybrid“. Wenn Hybride maximal 50 g CO2 pro Kilometer emittieren oder im reinen Elektroantrieb eine Mindestreichweite von 40 km haben, gehören sie laut EmoG zu den elektrisch betriebenen Fahrzeugen.

- Ein Brennstoffzellenfahrzeug (kurz: BSZ-Fahrzeug) schließlich erzeugt den Strom, den es benötigt, selbst – mithilfe eines Energieträgers (meist Wasserstoff) und einer Brennstoffzelle als „Kraftwerk“: In der Brennstoffzelle wird die chemische Reaktionsenergie des Wasserstoffs unter Zugabe von Luftsauerstoff (als Oxidationsmittel) in elektrische Energie umgewandelt.

-

Broschüre „Elektromobilität kurz erklärt“ auf der Website „ElektroMobilität NRW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) NRW -

Website von ElektroMobilität NRW, einer Dachmarke des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) des Landes NRW -

Artikel „Darum beschleunigen Elektroautos so schnell“ vom 13.02.2023 auf AUTO MOTOR SPORT online -

Artikel „ADAC Pannenstatistik 2024: Gewinner und Verlierer“ vom 08.05.2024 auf der Website des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) -

Unterseite „Das Deutschlandnetz“ auf der Website der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur -

Pressemitteilung „Antriebskosten: Elektroautos fuhren 2024 bis zu 47 Prozent günstiger als Verbrenner“ des Vergleichsportals Verivox vom 09.01.2025 -

Online-Tool „Kostenrechner“ für Elektroautos auf der Website von von e-Stations.de -

Pressemitteilung „Klimavorteil für E-Autos bestätigt“ des Umweltbundesamtes vom 01.02.2024 -

Publikation „Analyse der Umweltbilanz von Kraftfahrzeugen mit alternativen Antrieben oder Kraftstoffen auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Verkehr“ des UBA von November 2023 -

Pressemitteilung „Die Entwicklung und die Aussichten der Elektromobilität sind weiterhin positiv“ des Bundesverbandes der Energie, und Wasserwirtschaft (BDEW) vom 02.05.2024 -

Artikel „Ladesäulen-Ausbau: Alle 60 Kilometer eine Ladestation fürs E-Auto“ vom 26.09.2023 auf der Website des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) -

Ökobilanz-Studie zu verschiedenen Antriebssystemen des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) -

Unterseite „Videos“ der Mediathek auf der Website „ElektroMobilität NRW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) NRW